5歳児健康診査への参画推進に向けて

この記事は、日本作業療法士協会誌 163号(2025年10月15日発行)のTOPICSのWeb版です。

乳幼児健康診査(健診)とは

本会では2025年度の特別重点活動項目に「5歳児健康診査における事例集の発刊とそれを用いた作業療法士の参画の推進」を掲げ、取り組みを進めています。

日本における乳幼児健診事業は、戦前、国民皆保険が成立する以前から医療保険制度とは独立して、主に自治体の施策として発展してきた事業です。現在は、母親と子どもの健康を守り支えることを目的とした法律である「母子保健法」に基づいて実施されており、1歳6か月児健診と3歳児健診は法定健診として、ほかは任意健診として行われています。

任意健診のなかでも、3~5か月児健診は全国の自治体の99.1%、9~11か月児健診は77.8%と高い実施率である一方で、1か月児および5歳児健診の実施率はそれぞれ31.1%、14.1%となっています(注1)。このような状況を踏まえ、こども家庭庁は、出産後から就学前までの切れ目のない健診が実施されるよう、2023年より「1か月児」および「5歳児」健康診査支援事業を開始しました。

なお、「健康診査」ですので、略称は「検診」ではなく「健診」です。漢字を間違える方が多いので、ご注意ください。

5歳児健診の目的と関係職種

5歳は、身体の運動能力、上下肢の協調運動能力、他者との関係性を保つためのコミュニケーション能力とそれを支える言語能力が発達して、家庭での日常生活や保育園、幼稚園での集団行動が円滑にできるようになる年齢です(注2)。そのため、5歳児健診の特徴は、個人の成長や発達の評価だけではなく、集団における行動を評価して、社会的な発達の状況を把握することにあります。

重層的な健康課題をスクリーニングして支援を提供するため、5歳児健診には小児科医、保健師、管理栄養士、心理職のほかに、保育士や教育関係者がかかわり、作業療法士もかかわる職種の一つとして挙げられています(注3)。

作業療法士の5歳児健診関与の実際―会員への調査結果から

本会では5歳児健診への会員の参画状況や関心度を把握するため、2025年8月に全会員を対象としたアンケート調査を行い、2,818名の方から回答がありました。

既に5歳児健診に関与している、または自治体から要請があり参画に向けて準備している、という方は58名おり、29都道府県の65市区町村での関与が確認できました。一人の作業療法士が複数の自治体の健診にかかわっていたり、逆に複数の作業療法士がかかわっている自治体もあることがわかりました。

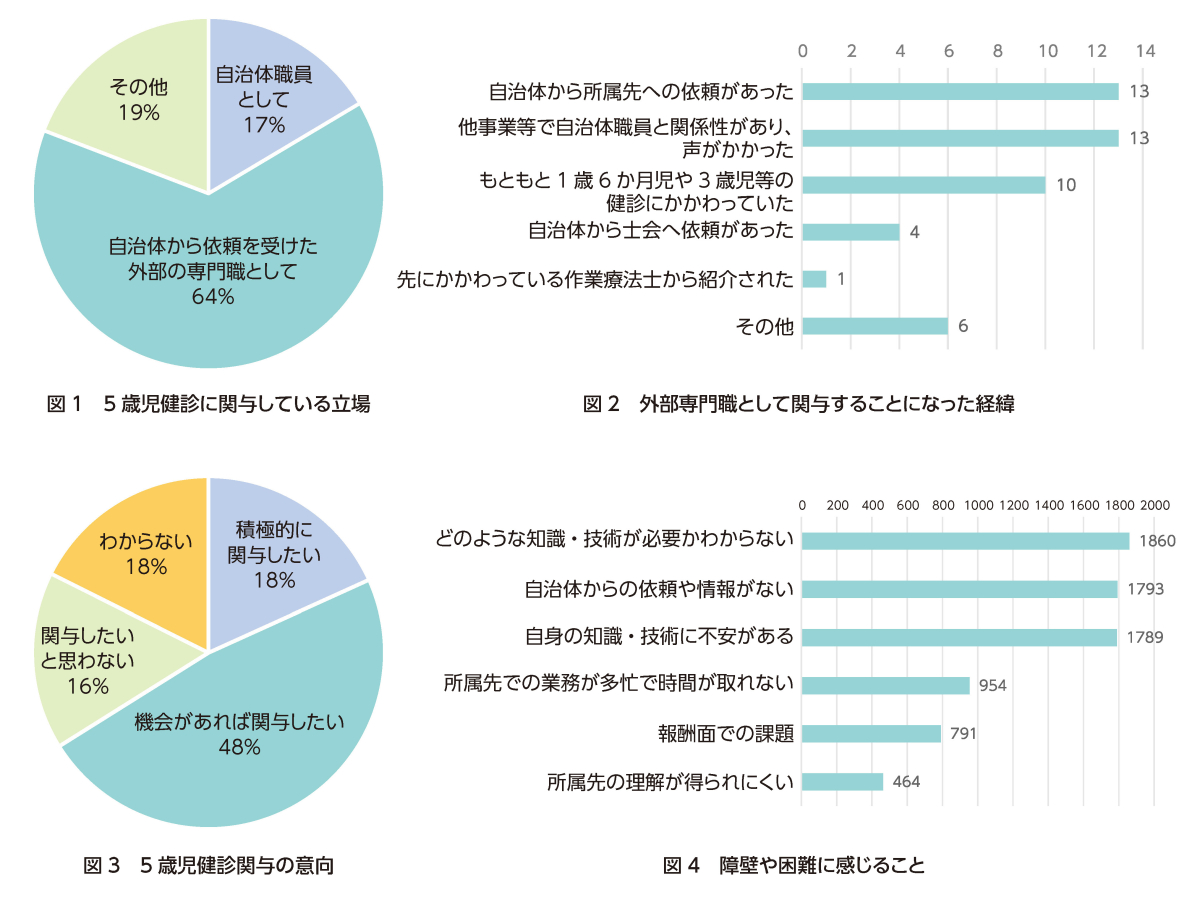

関与している立場としては、自治体職員としてが17%、自治体から依頼を受けた外部の専門職としてが64%、その他が19%でした(図1)。その他には、「自治体職員ではないが所属施設が公設または自治体委託のためかかわっている」「小児科医会からの依頼を受けた」「参画に向けた打ち合わせ中」「県の5歳児健診ワーキンググループのメンバーとして参画している」等がありました。外部専門職として関与している場合、かかわることになった経緯を尋ねたところ、多い順に「所属施設に自治体から依頼があった」「他事業で自治体職員と関係性があり声がかかった」「もともと1歳6か月児、3歳児健診に携わっていた」が挙げられました(図2)。

1)必要な知識や技術は

5歳児健診に関与する作業療法士に必要とされる知識や技術としては、定型発達を含めた発達に関する基礎的な知識、短時間で集団をスクリーニングできる観察眼と評価の能力、多職種連携や保護者への助言におけるコミュニケーション能力、地域資源や就学制度の把握、求められる役割や運営体制を理解し柔軟に対応する力等、多岐にわたりました。

作業療法士が参画するうえでの課題として、作業療法士の数の不足と健診に関する専門性が不十分であること、多職種・多機関連携における役割分担と連携の困難さ、契約や待遇、スケジュール調整等の実務的な課題が挙げられました。

2)「関与したい」は6割以上

一方、現在5歳児健診には関与していないと回答した方に、健診への関与についての意向を問うたところ、「積極的に関与したい」が18%、「機会があれば関与したい」が48%で、関与に前向きな関心を寄せている方は6割以上となりました(図3)。関与における障壁や困難と感じることでは、知識・技術に関することが最も多く、次いで自治体からの依頼や情報が得られないことが挙げられました(図4)。

日本作業療法士協会の取り組み

本会では、5歳児健診への作業療法士参画を促進すべく、取り組みを進めてきています。昨年度から、先駆的に5歳児健診を実施している地域の作業療法士にヒアリングを行っており、健診の実施方法、作業療法士の参画の仕方や担っている役割、期待される知識や技術、その習得のために必要な経験等をうかがいました。地域の人口規模や医療体制等によって実施方法やその後のフォロー体制も異なっていることが明らかとなり、作業療法士が5歳児健診の事前説明から事後フォローまで一貫して担っている小規模な自治体がある一方で、健診における協調運動の評価に特化して専門性を発揮している自治体もありました。

1)市区町村への作業療法士活用依頼

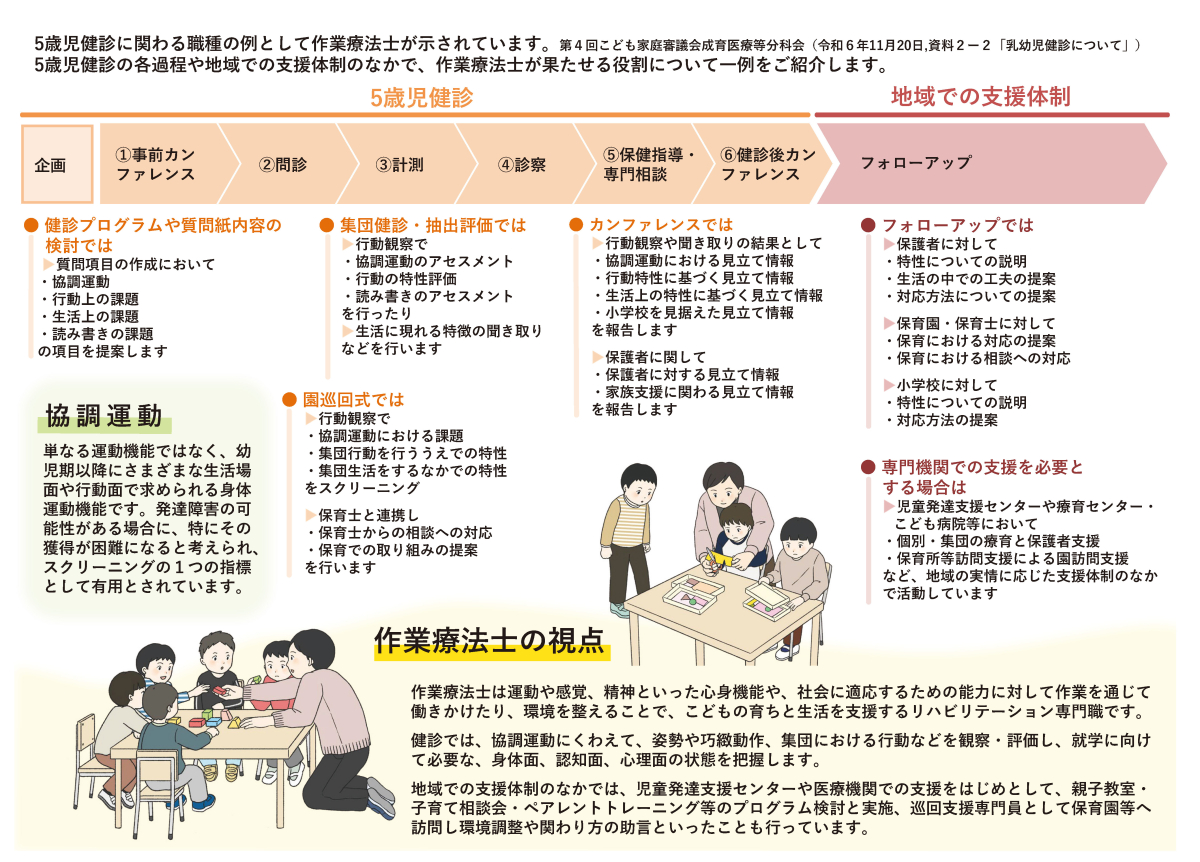

ヒアリングや意見交換会を通して得られたこのような情報を基に、「5歳児健診・地域での支援体制への作業療法士参画における役割例」(図5)をまとめました。健診の企画から地域でのフォローアップまで、それぞれの過程での作業療法士の視点や提案できることを示しています。作業療法士が5歳児健診に参画するためには、実施主体である自治体に作業療法士の存在と果たせる役割を知っていただくことが重要です。そのため、この役割例と、人材登用の相談窓口として都道府県作業療法士会を紹介した、5歳児健診等における作業療法士の活用に関する依頼文書を全国の市区町村の母子保健主管部局あてに送付し、周知を図っています。

2)意見交換会の実施

会員の皆様にも5歳児健診の概要について情報提供し、全国各地の参画状況や課題を共有する目的で、昨年度に引き続き8月31日に意見交換会を開催しました。全体で227名の参加があり、関心の高さがうかがえました。

プログラムの後半は士会で健診に関係する部局の担当者を中心にグループディスカッションを行い、それぞれの地域の5歳児健診の実施状況や自治体や関係団体との連携の仕方、士会として健診に参画する作業療法士の把握、発達領域に携わる作業療法士のネットワーク化など活発な情報交換が行われました。

3)研修会を開催します

調査や意見交換会では、「健診への参画に関心はあるものの、どのような知識・技術が必要かわからない」「自身の知識、技術に不安がある」という意見が多く寄せられました。そこで、より具体的な知識を習得できるよう、重点課題研修「5歳児健診への作業療法士参画に関する研修会」を開催します。外部の専門職として、または行政の職員として、実際に現場で健診や事後フォローに携わっている作業療法士を講師に、5歳児健診の概要、意義と効果、集団型、抽出型、園巡回といった各方式における作業療法士関与の視点、協調運動評価の実際、専門相談やフォローアップにおける支援のポイント等について講義を行います。

多くの方に受講いただけるよう、同内容で12月7日、2月15日の2回開催しますので、5歳児健診に携わり始めた方、今後かかわってみたい方はぜひご参加ください。会員ポータルサイトの「研修会申込」からお申込みいただけます。

4)事例集を作成中です

先にも述べたように、5歳児健診のどの部分に参画するか、どのような役割を期待されているかは自治体によってさまざまです。そこで、各地域での実践を広く共有し、今後の健診事業への参画、ひいては地域の支援体制への寄与に役立てていただくことを目的として、事例集を作成中です。全国で実践されている方々の協力を得ながら、冬頃にホームページ上の公開を目指しており、その後も随時更新していく予定です。

図5 5歳児健診・地域での支援体制への作業療法士参画における役割例

こどもの健やかな育ちのために

会員向けアンケートには、健診を受けるお子さんの親としてのコメントもありました。「実際に健診で助言を受けて安心して子育てに向き合えた」、逆に「ただでさえ正解のわからない子育てをしているところに、専門職とはいえ生半可な知識でかかわられたら不安になってしまう」、どちらも実感のこもった意見です。

こども家庭庁の「5歳児健診ポータル」には、5歳児健診は「小学校に安心して、楽しく通学するために、順調に成長・発達しているか、何か心配なことや困っておられることがないか、お医者さんと保健師さんたちで確認させてもらう」場、「お子さんの困り感やご家族の心配事等について一緒に考えて、どうするか相談する」場であることが記されています。受けてよかった、相談してよかったと思える5歳児健診になるよう、作業療法士として会員の皆さんが力を発揮できるように、協会としてもバックアップしていきたいと考えています。

【注】

1)令和4年度母子保健事業の実施状況

2)母子保健情報誌 第10号「特集 乳幼児健康診査について」

3)第4回こども家庭審議会成育医療等分科会(令和6年11月20日、資料2ー2「乳幼児健診について」

(制度対策部)