2025年度 日本作業療法士協会及び都道府県作業療法士会48団体連携協議会 第2回協会長・都道府県士会長会議 開催報告

この記事は、日本作業療法士協会誌 164号(2025年11月15日発行)のTOPICSのWeb版です。

2025年10月25日・26日、東京都・TKP高輪ゲートウェイカンファレンスセンターにて、日本作業療法士協会及び都道府県作業療法士会48団体連携協議会(以下、よんぱち)の第2回協会長・都道府県士会長会議が開催されました。第1回協会長・都道府県士会長会議はWeb開催でしたが、第2回会議はハイブリッド開催です。本稿では、現地会場の模様をお伝えします。また、よんぱちの概要についても併せてご紹介いたします。

よんぱちの意義と組織体制

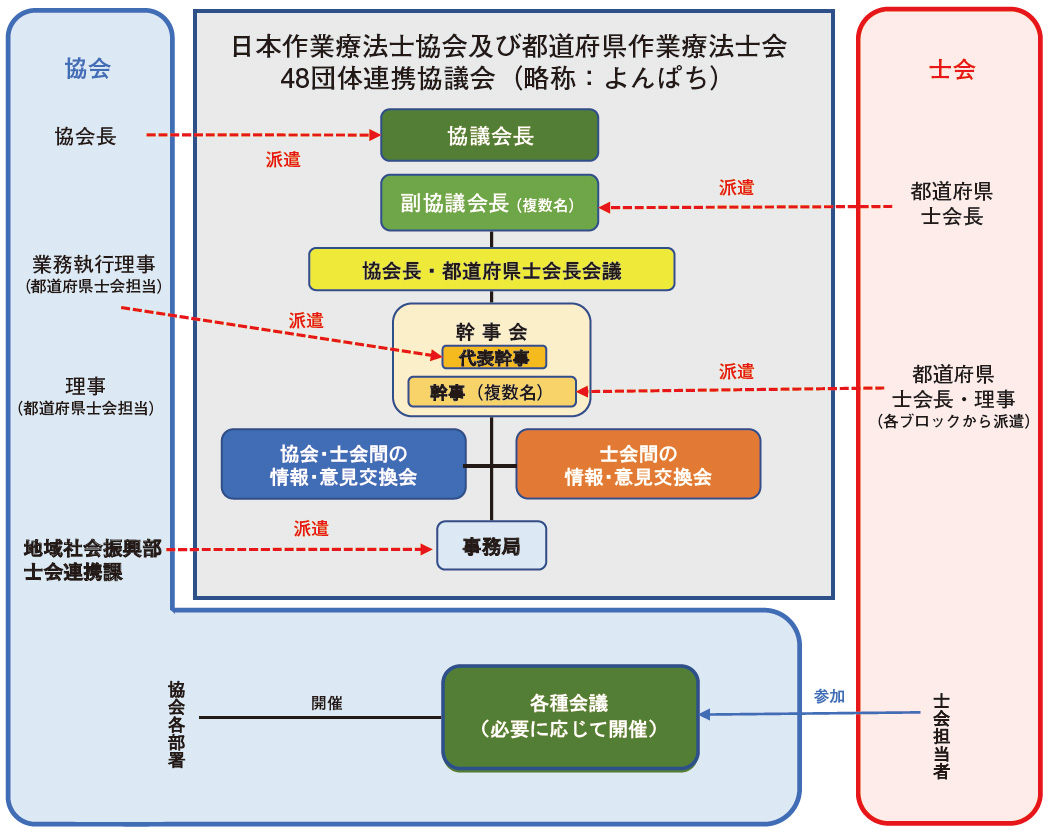

よんぱちとは47都道府県委員会(以下、47委員会)を前身とする、協会と都道府県作業療法士会との連携を促進するための協議会です。47委員会は協会内部に設置された委員会という位置付けだったのに対して、よんぱちは「協会員=士会員」を前提に、協会と士会がそれぞれの役割の分担を明確にしつつ、対等な立場で臨み、作業療法士が直面している課題を共有し、ともに協議し解決を図る合議体であり、協会と士会との間に位置付けられています(図参照)。

1)よんぱちが設置されるまでの経緯

2020年度第5回定例理事会(2020年11月28日開催)で新体制の組織図が基本承認された際、47都道府県委員会の機能をどのように継承するかが検討されました。その結果、「都道府県士会長会」(当時の仮称)として、先述したように「協会員=士会員」を前提とした組織であること、協会と47都道府県士会の「間」に設置されるべきこと等が提案されました。

2021年度、そのような機能を果たせる組織のあり方について、第2回47都道府県委員会(2021年9月4日開催)、第2回定例常務理事会(2021年9月18日・23日開催)等で具体的な検討が行われました。その結果「日本作業療法士協会及び都道府県作業療法士会48団体連携協議会(略称:よんぱち)」として整理され、第5回定例理事会(2021年10月16日開催)で承認されました。これを47都道府県士会に提案し、2021年度・2022年度より詳細な点について検討を行い、規約づくり等の移行準備を進めることとなりました。

このような経緯でよんぱちは発足し、2023年度より47委員会に代わって、本会と都道府県士会との大切なコミュニケーションの場となっているのです。

2)よんぱちの組織体制

47委員会では、よんぱちの規約や運営方法についての意見交換を行い、その都度、協会理事会へ報告、意見の聴取が継続されました。また、運営方法に関しては、よんぱち移行時、より協会と士会が協同して会を運営できるよう、運営会議(よんぱち移行時は「幹事会」に発展)に協会役員、部・委員長も出席し、よんぱち創設に向けた準備が行われました。

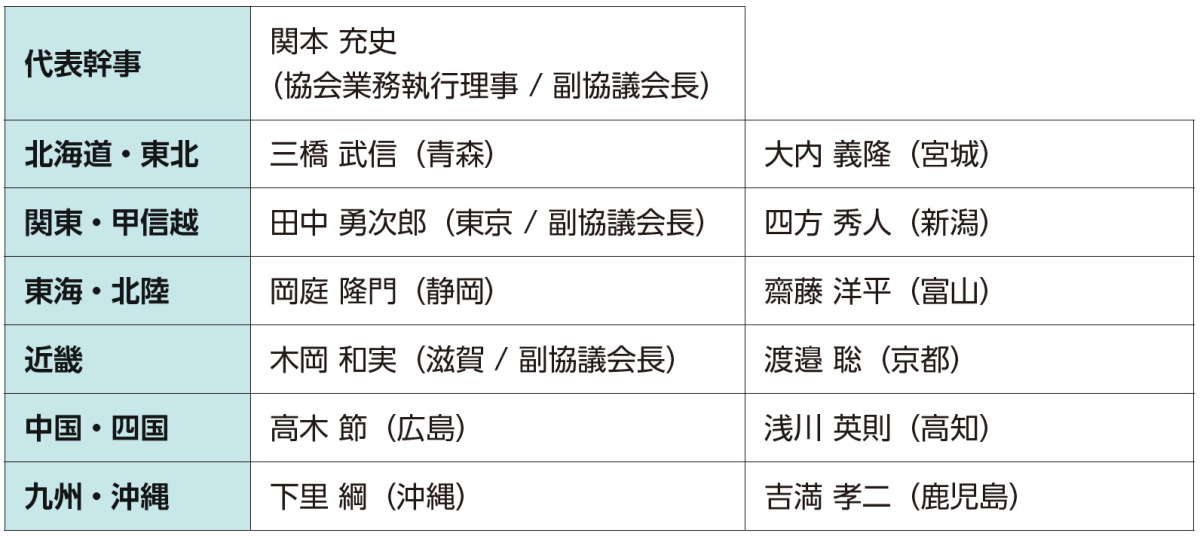

よんぱちの組織体制(図1)は、本会会長が兼務する協議会長(現在は山本伸一会長)、複数名の士会長が兼務する副協議会長を含む、協議会の運営に関する事項を検討・調整を行う幹事会(表参照)、事務局(地域社会振興部士会連携課)を中心に、年3~4回開催されるトップレベルの会議であり、「協会・士会間の情報・意見交換会」「士会間の情報・意見交換会」が行われます。幹事会の代表幹事は本会の業務執行理事(よんぱち担当)が務め、士会の各ブロック1名ずつの士会長または理事が幹事を務めます。また、本会の理事数名が業務執行理事の補佐を務めます。

図1 よんぱち組織図

表1 2025年幹事一覧

1日目は協会から士会への報告や情報提供

1)会長挨拶・活動報告

会議冒頭、田中勇次郎副協議会長(東京都作業療法士会会長)の司会で、今年9月に逝去された本会初代会長・鈴木明子先生への黙祷が捧げられました。

これに続いて、山本会長による協会長挨拶と活動報告がなされました。地域、認知症、司法(刑務所)、子ども(5歳児健診)等の領域の現状を解説しましたが、特に司法領域においては、渉外活動報告の一環として法務省審議官との面談について振り返りました。面談では、刑務所での作業療法士配置拡大に向けて、法務省としても推進していることが確認されたとのことです。

山本伸一会長

2)日本作業療法士連盟からの報告

日本作業療法士連盟からは二神雅一会長が登壇し、職能団体の組織内候補擁立の必要性と全国連盟組織体制構築の重要性について説明され、各士会に対しては連盟支部設立の相談窓口の設置により、候補者が直接挨拶し、想いを語ることができる説明・対話の場の設置を求めました。加えて、都道府県でLINEを用いたネットワーク構築や、連盟会員の増強・組織力強化についても依頼しました。

3)「協会員=士会員」実現に向けた検討委員会報告・意見交換、等

続いて、今年度第1回よんぱちでの決議事項の結果について共有され、本会事務局の各部局(制作広報室:島崎寛将室長、生活環境支援推進室:小林毅担当常務理事)からの情報共有があった後、「協会員=士会員」実現に向けた検討委員会について、2026年度重点活動項目についての報告・意見交換のセッションとなりました。「協会員=士会員」実現については、担当する谷川真澄副会長が今年度定時社員総会で解説された新方策について改めて解説し、全士会の理解を図りました(新方策が策定された経緯や詳細は次号にて掲載する予定です)。意見交換では、各士会の事情や管轄する都道府県庁によってスタンスや考え方が異なり一筋縄ではいかない現実が共有されつつも、協会・士会で一致団結して「協会員=士会員」を実現していくことが確認されました。

1日目の最後は、2026年度重点活動項目について、これを周知し、士会事業計画の参考にしていただくこと、協会事業と士会事業との連動について課題を調整し、今後の連携に活かすことが依頼されました。

谷川真澄副会長

2日目は生涯学修制度、5歳児健診、組織力強化、倫理問題について報告・意見交換

1)生涯学修制度について

2日目は、丹羽敦教育部長から生涯学修制度についての改めての解説と現状を報告しました。9月30日現在、生涯学修制度における前期研修のeラーニングの登録者数は2,385名で、2030年の登録作業療法士(新規)の目標である3,000人に対して開きがある状況が確認されました。また、認定作業療法士の読み替え申請者数も145 名に留まっているとのことで、協会から士会へ①2025年度入会者に対する登録作業療法士取得に向けた学修、②2024年度までに入会した会員に対して可能な限りの基礎研修修了、③2026年10月31日までに認定作業療法士読み替え申請の促進を要望しました。なお、2027年度までに基礎研修を修了できない場合は後期研修でも一部を履修できるように研修に組み込む見通しであること、士会において、生涯学修制度および読み替え申請の周知・広報活動で使用できる資料を作成中であることも報告されました。

2)5歳児健診の進捗・動向について

続いて、5歳児健診の進捗・動向について辰己一彦担当常務理事から概要の説明があり、その後、酒井康年制度対策副部長から報告がありました。各士会には可能な範囲、できる方法で参画してもらうことで、市区町村とのつながりをつくってもらいたい旨、お願いをしました。また、既に5歳児健診への参画の取り組みを行っている茨城県作業療法士会、大分県作業療法協会から行政担当窓口、議員、関連団体等への働きかけの実際等を報告しました。茨城県作業療法士会は、作業療法士が健診メンバーとして参画するには医師会との調整が必須ということを強調しました。また、5歳児健診を担当する専門部局の整備を進めているとのことです。大分県作業療法協会からは、豊後高田、由布、杵築、竹田の各市で5歳児フォロー相談会等、専門相談の事例が増加してきており、士会内では発達支援チームを設置して、5歳児健診に関する取り組みを担当していることが報告されました。また、京都府作業療法士会からも、士会内で特別支援教育への参画を担当していたチームが「子どもサポートOTチーム」と改称して、5歳児健診から学校での支援まで一貫して担当しており、作業療法士が小学校に採用されたことも共有されました。

3)「組織率向上、啓発、職域拡大に向けて」意見交換

グループワークセッションでは渡聡幹事(京都府作業療法士会会長)による司会で、「よんぱちだからできること」をテーマに組織率向上・啓発・職域拡大に向けての意見交換が行われました。昨年度、組織率対策委員会から提案された、協会⇔士会⇔会員の結びつきを強めるための「伝える、伝わる」情報共有体制の整備について、よんぱちを土台として具体的に進めていくこととなりました。今回の会議では、6月のよんぱちで出た意見や各士会から挙げられた取り組み事例を踏まえて、「よんぱちとして全体で取り組んだ方が良いこと」を検討しました。各グループで出された案はよんぱち幹事会で取りまとめられ、後日共有される予定です。

グループワークセッションの模様

4)「士会・協会倫理連携担当者」設置について、最近の倫理動向

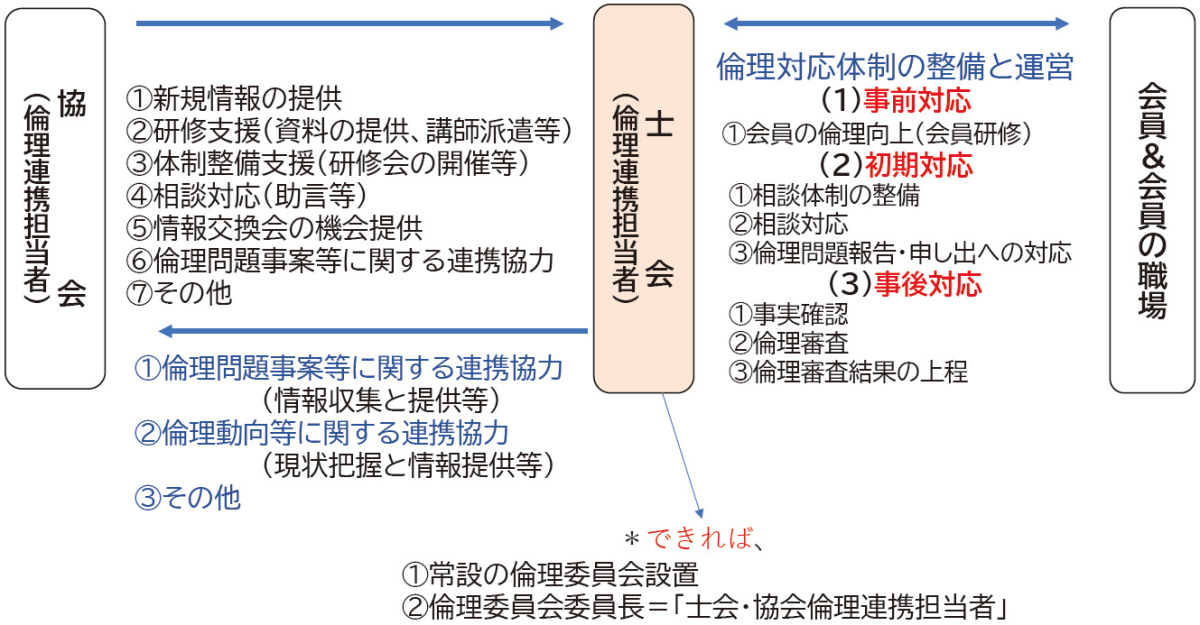

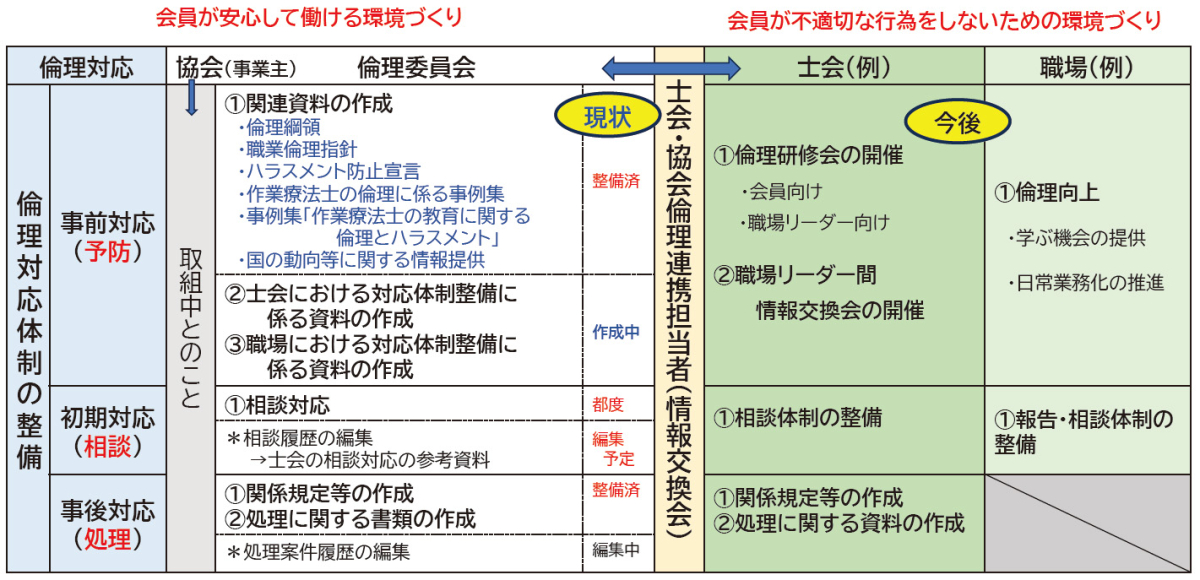

午後からは倫理委員会の太田睦美委員長から、士会・協会倫理連携担当者の設置について報告がありました。2024年度、同委員会では都道府県士会と倫理問題に関する連携強化に向けた取り組みを強化しています(図2)。都道府県士会における旧来の「倫理問題担当窓口(担当者)」の役割を見直し、新たに「士会・協会倫理連携担当者」を設置して倫理対応体制の整備を進めています(図3)が、全士会からの登録が完了したことが報告されました。また、2026年2月に開催予定の第2回士会・協会倫理連携担当者情報交換会にて、手引書「士会で倫理対応体制を整備する際の進め方」(仮称)が配布される予定であることも告知されました。加えて、最近の倫理動向についての報告もありました。内容の傾向は下記のとおりです。

①倫理問題事案の「申し出」も「相談」も、件数が増え、内容も多様化している

②協会活動や士会活動における相談(主にパワー・ハラスメント)が増えている

③わいせつ行為や盗撮、男女間での傷害、SNSでの不適切行為が増えている

④酒気帯び運転、臨床実習指導におけるハラスメント(主にセクハラ)は続いている

⑤記録の不正(記載不備、改ざん、有印私文書偽造等)に関する申し出が数件あった

⑥論文発表に関する不正が初めて申し出された

⑦士会倫理担当者から倫理問題事案への対応方法に関する相談が数件あった

特に⑦について太田委員長からは、士会は相談を受けた時に深い介入や最終判断までを担おうとせず、然るべき部署や機関、協会へと受け渡していくことが重要だとアドバイスがありました。

図2 士会・協会倫理連携担当者の役割

図3 倫理対応体制のあるべき姿(現状と今後)

なお、閉会に当たって、大庭潤平副会長より「鈴木明子先生を偲ぶ会」「協会設立60周年記念式典・祝賀会」の開催告知がありました。いずれも今後詳細が決定していきますので、順次本誌や協会ホームページ等でお知らせして参ります。