認知症の方への作業療法

この記事は、日本作業療法士協会誌 161号(2025年8月15日発行)のTOPICSのWeb版です。

国は9月を「認知症月間」に定めています。世界的には、1994年に国際アルツハイマー病協会(ADI)が世界保健機関(WHO)と共同して、毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」とし、認知症の啓発を実施しています。これを受けて、日本では2024年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」において、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるために、毎年9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」と定めたのです。

作業療法を含むリハビリテーションは、認知症の方がその人らしく生きていくことに寄与するものであることは言うまでもありません。今年度の重点活動項目でも昨年度に引き続いて認知症を取り上げ、地域共生社会5ヵ年戦略関連の重要な取り組みの一つとして「認知症のリハビリテーションにおける作業療法士の実践の推進」を掲げており、作業療法士による認知症支援は関係職種、一般国民の皆様により広く知っていただくべきことです。そこで今回のトピックスでは、本会における認知症の方への作業療法の考え方や取り組みの一部を紹介します。

なお、協会ホームページでは特設ページ「認知症の方への作業療法」を設けていますので、ぜひ併せてご覧ください。

「認知症の作業療法」に関する協会の取り組み

我が国の認知症施策にリハビリテーションが位置付けられたのは、2015年1月に厚生労働省から示された認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)においてです。新オレンジプランでは、認知症の方に対するリハビリテーションについては、「実際に生活する場面を念頭に置きつつ、有する認知機能等の能力をしっかりと見極め、これを最大限に活かしながら、ADL(食事、排泄等)や IADL(掃除、趣味活動、社会参加等)の日常の生活を自立し継続できるよう推進する」こと、また、認知機能障害を基盤とした生活機能障害を改善するリハビリテーションモデルの開発が必須であり、研究開発を推進することも示されました。

こうした国の施策に基づいて、本会は認知症の方への作業療法に関する取り組みを推進しています。本会の主だった動きの流れをご紹介します。

1)認知症のリハビリテーションを推進するための調査研究(2016年)

本会では、2016年に平成28年度老人保健健康増進等事業「認知症のリハビリテーションを推進するための調査研究」を受託し、①これまでの認知症のリハビリテーションに関する文献調査、②作業療法士による認知症の人に対する作業療法実態調査、③具体的実践事例の収集、④認知症疾患医療センターにおける作業療法士の先進的取り組み事例の聞き取り調査を基に、認知症リハビリテーションモデルの作成を行いました。

2)認知症の人と家族の会からの提言とプロジェクトチームの立ち上げ

2020年、第181回社会保障審議会介護給付費分科会団体ヒアリングにおいて、本会は認知症に対する作業療法の事例を紹介しました。その際、認知症の人と家族の会より、認知症に対する作業療法の技術が紹介されましたが、デイサービスやデイケア、訪問リハビリテーションの現場でこのようなリハビリテーションを実際に受けた人がいないという現状が指摘されました。また、技術をもつ作業療法士が存在するにもかかわらず、認知症の人が必要なリハビリテーションを受けられない理由は何か、この状況を改善し、広く認知症の作業療法を提供するためにすべきことを明らかにしてもらいたいとの提言がありました。

これを受け、本会では2021年に、認知症の初期または軽度の認知機能低下に対応する訪問リハビリテーションの標準モデル構築を目指し、外部の有識者や関連団体を交えたプロジェクトチームを発足させました。会員への調査では、認知症を主たる疾病とする訪問リハビリテーションの依頼が少ないこと、一方で、認知症疾患医療センターでは、実践は少数ではあるものの作業療法士によるADL/IADLの評価や助言が診断後の支援として有効に機能していることが確認され、初期訪問支援の効果と重要性、制度整備の必要性が示唆されました。プロジェクトチームで、介入事例を収集し分析、有効性とアウトカムを検証した結果、認知症の人に対するADL/IADLの自立に向けた介入として、作業療法士は、①認知症の人が見て理解できるような手かがりや視覚的な構造化を図る等の環境調整、②調整した環境での生活行為の反復練習、③調整した環境の理由やその環境下で本人が生活行為を実践できるよう、家族等に対する説明と理解等の介護指導を行っていることが明らかになりました。この結果をもって、令和4年度老人保健健康増進等事業「訪問による効果的な認知症リハビリテーションの実施プロトコルの開発研究」に取り組むこととなりました。

3)令和4年度~令和6年度老人保健健康増進等事業

令和4年度事業では、訪問リハビリテーション等における認知症の人への支援の現状や生活行為に対する支援内容の実態を把握分析し、標準的な治療戦略(実践プロトコル)の開発に取り組みました。認知症の人の生活行為への作業療法士の実践内容を後方視的に分析したところ、訪問を実施した介入群と外来のみの対照群では、介入群でIADLに改善傾向、対照群で精神行動障害と介護負担感の悪化が認められました。なお、このデータをもとに令和6年度介護報酬改定において訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算が新設されています。

令和5、6年度事業では、令和4年度に開発した認知症のリハビリテーションのための実践プロトコルに関する多機関共同での効果検証や、認知症のリハビリテーション実施者に必要な知識等の研修内容についての検討、介護支援専門員等関係職種への認知症のリハビリテーションについての普及啓発、認知症短期集中リハビリテーション実施加算に取り組むうえでの課題の検証、認知症のリハビリテーションの啓発普及媒体の作成を行いました。

4)認知症人に対するリハビリテーションの実践プロトコル

アルツハイマー型認知症については、認知機能とADL/IADLの相関が明らかにされており※、認知機能を評価することである程度のADL/IADLの状態が推測可能です。そのことから、適切な時期に適切な介入をすることで一定の効果が得られるのではないかと考えられるため、認知症人に対するリハビリテーションの実践プロトコルでは、その対象をアルツハイマー型認知症の機能評価尺度(FAST)のステージ3以上、MMSE24~28点の複雑な職業的あるいは社会的作業を阻害する程度の客観的な機能低下がみられる境界域以下の者、等に限定しています。

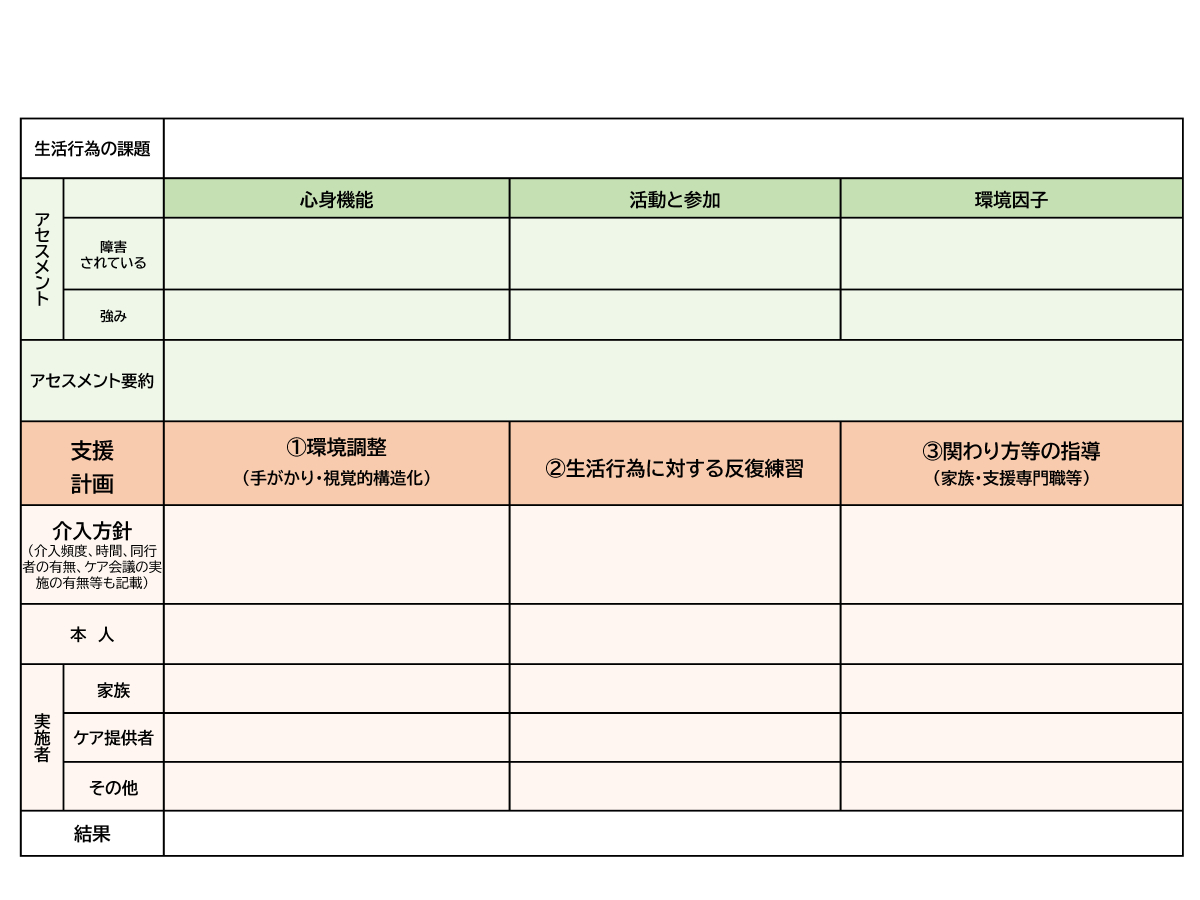

実施手順としては、対象者の意向も含めた生活行為の課題の把握、ICFに基づいた生活行為の課題のアセスメント、環境調整、反復練習、かかわり方の指導についての支援計画の立案、支援の実施、モニタリング、終了時の申し送り、となっており、その報告様式は図のとおりです。

図 認知症の人に対するリハビリテーションの実践報告様式

この実践プロトコルの効果検証では、実践プロトコルを用いた群で1ヵ月後評価において介護負担感が軽度の改善、3ヵ月後評価においてIADLが維持できている等の効果がみられています。

※池田学:生活行為障害の分析に基づく認知症リハビリテーションの標準化に関する研究報告書.2018.3

5)新しい認知症観を推進する作業療法

認知症基本法に基づき2024年12月に示された認知症施策推進基本計画では、「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」という「新しい認知症観」に立つことが求められています。これまでの当会の研究や取り組みを通して、この「新しい認知症観」の推進に私たち作業療法士は作業療法の技術をもって応えられることが明らかになりました。認知症の人が支援を希望した場合、すべての作業療法士が良質かつ適切な支援を提供できる体制整備が急務であると考えています。今年度予定している重点課題研修「認知症の人に対するリハビリテーション(実践プロトコル)研修会」へのご参加や、認知症のリハビリテーションの啓発普及媒体として作成した「生活行為を続けるためのヒント集 -改訂版-」もぜひ活用いただければと思います。

見都道府県作業療法士会はさまざまな取り組みを行っています

地域社会振興部地域事業支援課の認知症対策班では、世界アルツハイマーデーに合わせて都道府県作業療法士会における認知症関連の活動を収集し、毎年、協会ホームページで公開しています。また、認知症への取り組みを推進する各士会の担当者同士の情報交換会も開催しています。

各都道府県士会では、作業療法士が認知症の方を支援するにあたってのスキルアップのための研修会の実施や、自治体の事業への協力、家族会等への支援に取り組んでいます。コロナ禍を通じてWeb研修やイベントも一般的になりました。ぜひ皆さんの所属士会やそれ以外の士会の取り組みをチェックしてください。

作業療法士による支援を親しみやすく広報しています

制作広報室では、作業療法5ヵ年戦略と毎年度の重点活動項目で挙げられている「作業療法士の認知症支援」を広報媒体に落とし込み、一般国民、他職種、関連団体、自治体等への普及啓発に役立つツールを製作、会員の皆様に提供しています。

WebコンテンツやPDF、動画といったかたちでWeb上にデータをアップしていますが、持ち運べるようにパンフレットやチラシ、DVD等、物理的な媒体も用意していますので、イベントやセミナー、学校養成施設での授業、自治体や他職種へのPR等にご活用ください。

●Webコンテンツ・パンフレット「オーティくんの見学ツアーその2:オーティくんと行く 作業療法でデキタウン」

「ようこそ、ここは『できる』や『できてる』がいっぱいのまち『デキタウン』。認知症によって困ることを、その人の問題、何もできなくなってしまう病気とあきらめるのではなく、まわりを工夫して変えていけば、できなかったこともできるという考え方へ。だれにでも起こりうるあたりまえのこととして、認知症と、ともに暮らしていくまちです。そこに活かされているのは、作業療法士の視点。オーティくんが訪ねて、探ります。」

Webコンテンツの仕掛け絵本のような楽しさがあり、小中学生にもわかりやすく、作業療法士がどのようにして認知症の方を支援できるのかをお伝えしています。

なお、本コンテンツはパンフレット版もご用意しています。

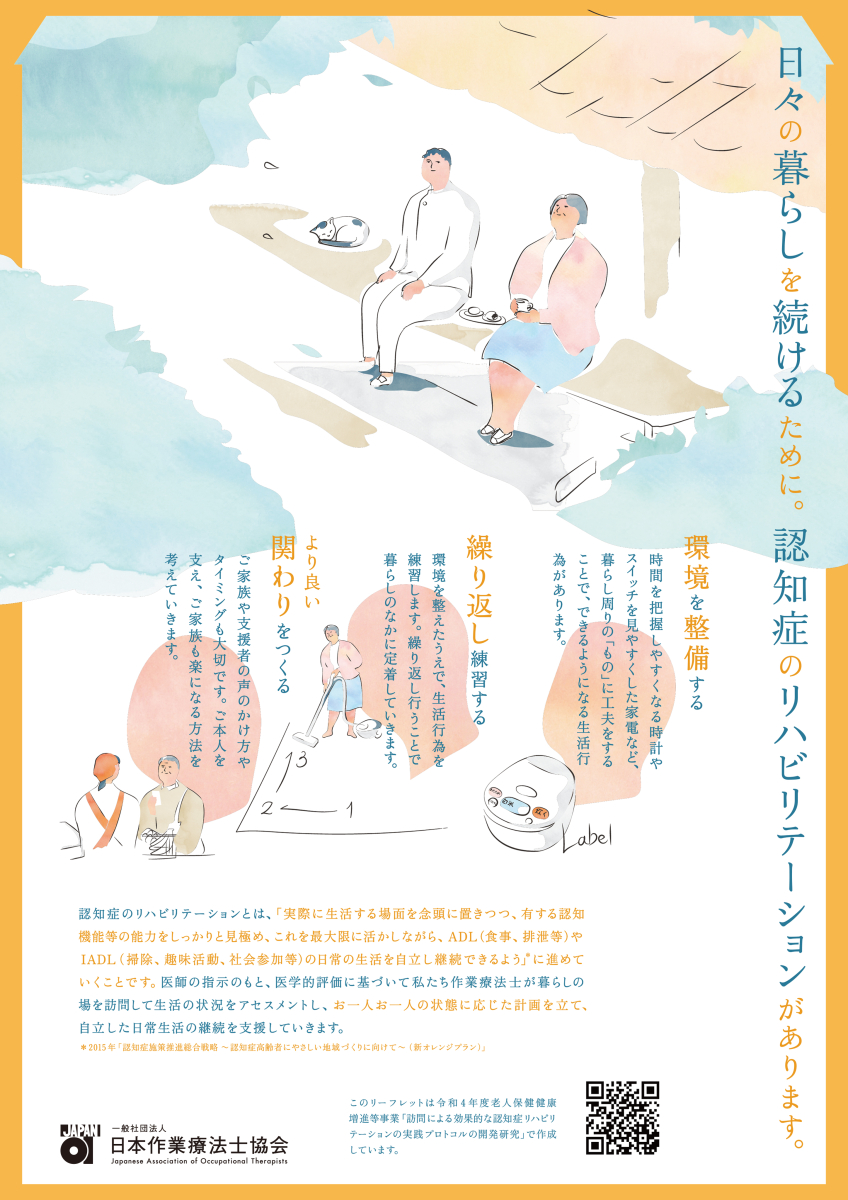

●チラシ「日々の暮らしを続けるために。認知症リハビリテーションがあります。」

広報媒体としてのチラシのメリットは、1枚の紙に情報が過不足なくデザインされている点にあります。本チラシは、認知症のリハビリテーションとはどんなものなのか、作業療法士はどのようなことを重視して、どんな貢献ができるのかを端的に伝えています。

作業療法士は認知症に対してどのような観点に立って、患者さんやご家族を支援しているのか、映像だからこそ、そしてドラマ仕立てだからこそ、わかりやすく伝えることができます。

協会ホームページで視聴できますが、YouTubeにもアップしています。YouTubeでは、全体、ドラマパートのみ、解説パートのみ、ダイジェスト版と用途に応じた視聴が可能です。

「二本の傘」STORY

二本の傘を握りしめ、雨のなか、家を飛び出す裕之。家族の懸命の捜索のなか、握った傘をさすこともなく、ずぶ濡れになり警察に保護されていました。「もう人に迷惑をかけないで!」思わず大きな声を出してしまった妻の静江。

認知症という病はご本人にも介護する家族にも大きな混乱と不安をもたらします。さまざまな職種が連携しながらサポートすることが必要とされる認知症という病。その一つの職種「作業療法」の観点から認知症の人が置かれている状況を「脳の障害」「環境」「人生史」 で整理していきます。

雨に濡れながらもしっかりと握りしめられていた二本の傘。その傘にはどのような想いが込められていたのでしょうか。認知症を患っても何ら変わることのない人に寄せる想い、やさしさに触れてみてください。

今年もやります!

認知症に対する作業療法広報コンテンツ送料無料キャンペーン

先述のとおり本会は2025年度の重点活動項目として「認知症者のリハビリテーションにおける作業療法の実践推進」を掲げています。また9月はアルツハイマー月間でもあります。

そこでアルツハイマー月間を機に、作業療法士がかかわる認知症における作業療法をより多くの方に知っていただくために、認知症関連の広報媒体を送料無料にて会員の方へ配付します。認知症に関するイベント等の機会にぜひご活用ください。

【配付物】

①パンフレット『作業療法でデキタウン』上限100枚

②チラシ『日々の暮らしを続けるために。認知症のリハビリテーションがあります。』

上限100枚

③DVD『二本の傘』+冊子『二本の傘 副読本』上限1セット(副読本のみの配布はいたしません)

【応募対象者】

日本作業療法士会会員の方で、会員個人もしくは会員が所属する施設の事業や広報活動で使用する方

※都道府県士会事業または、学校養成施設の事業(オープンキャンパス等)での使用は、対象外といたします。

【申込方法】

下記内容を記載のうえ、メールにてお申込みください。

※送料無料の申し込みはメールのみ受付といたしますので、ご注意ください。

件名:「認知症広報コンテンツ希望」

本文:以下の5項目についてご記載ください。

1.希望する広報コンテンツ

2.会員番号

3.お名前

4.使用用途(なるべく詳細に記載してください)

5.希望枚数(パンフレット・チラシ各上限100部まで。DVD1セットまで)

【申し込み先および問い合わせ先】

制作広報室 public-relation@jaot.or.jp

【申し込み受付】

2025年9月30日(火)まで

(事務局)