追悼 鈴木明子 初代会長

本会の初代会長を務められた鈴木明子先生が、2025年7月24日にご逝去されました。 鈴木先生は米国の作業療法士資格を取得した初めての日本人であり、日本の作業療法士資格第1号に認定され、会員第1号にして本会の初代会長に就任されました。本稿では、鈴木先生の主なご功績を改めて顕かにし、先生の跡を継ぎ、本会を支えてこられた歴代会長と山本伸一現会長による追悼の言葉を掲載して、日本の作業療法を切り拓いた偉大な先駆者である鈴木先生を偲びます。

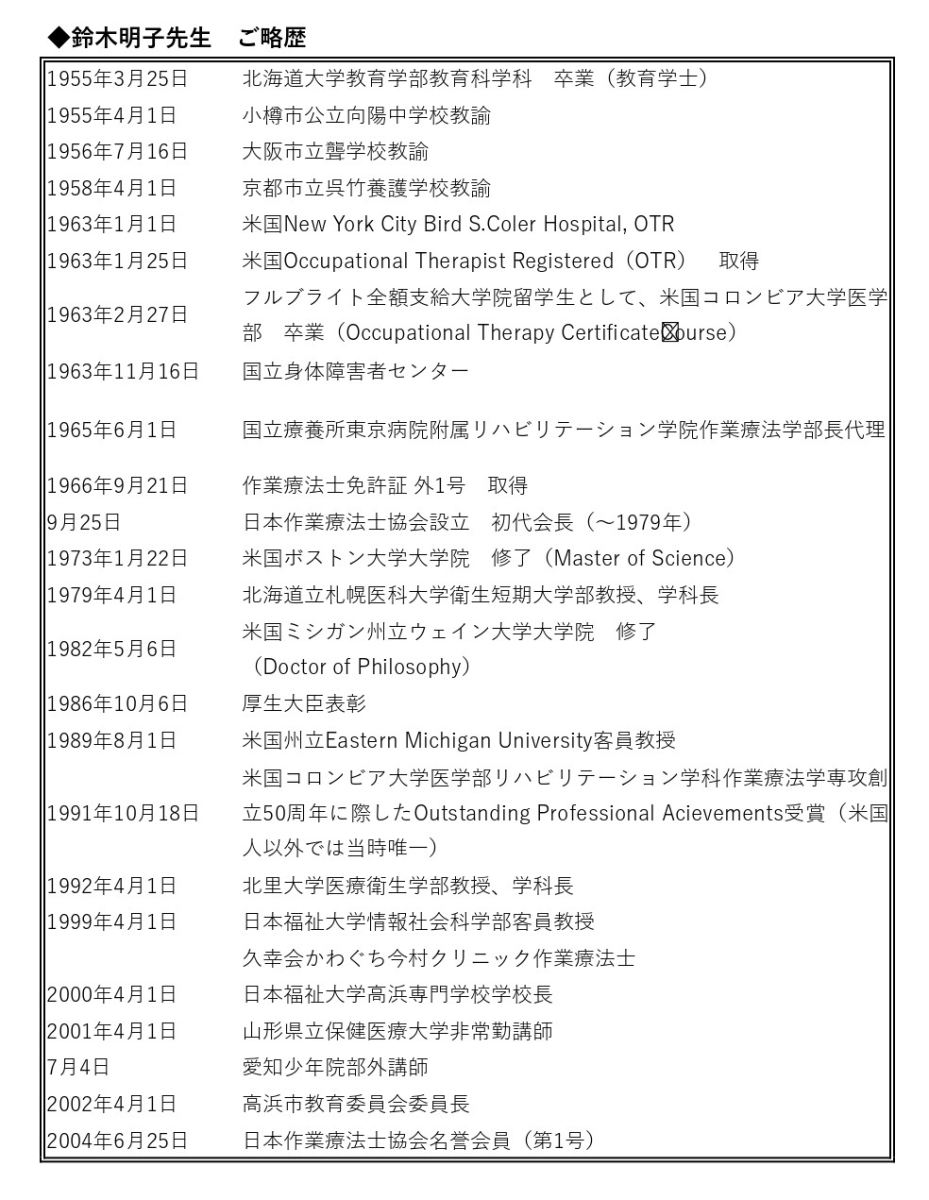

◆鈴木先生の主なご功績とご略歴

鈴木先生は、日本の作業療法士国家資格が制度化される以前に、フルブライト全額支給大学院交換留学生として渡米し、1963年にコロンビア大学医学部で作業療法士免許を取得しました。その後も断続的に留学し、作業療法分野の修士号(ボストン大学)と博士号(ミシガン州立ウエイン大学)の学位を取得されています。留学期間としては都合7年に渡ります。この期間、優秀な成績でこれらの学業を修めただけでなく、日本の作業療法の開拓者として働くことを早くから自覚され、その準備を周到に整えられたとのこと。帰国後それを着実に実行し、大きな成果をもたらした点で、名実ともに先駆者と呼ばれるにふさわしい業績を残されました。

また、厚生省(現・厚生労働省)、文部省(現・文部科学省)にかかわる公の各種会議の委員として積極的に参画し、日本の作業療法の普及・発展に貢献するとともに、後輩のために作業療法技術にかかわる書物を多く著し、それらは作業療法士養成のテキストとして広く用いられています。日本の作業療法士育成においては、日本で最初の作業療法士養成校である国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院をはじめ、5つの作業療法士養成課程において、多くの作業療法士を育て上げ、卒業生から広く慕われています。

これら数々の偉業を成し得たのは、作業療法の有用性を一人でも多くの人に広め、作業療法を必要としている方々の役に立ちたいという献身的な願いが終始一貫して堅持されていたからにほかなりません。加えて、物怖じせず何事にも積極的に取り組み、何人に対しても明朗に友好的に接して良き関係を築き上げようとされる姿勢、そして優秀な学業成績と高度な専門技術が伴っていたからと言えます。

◆歴代会長から追悼のお言葉

第2代会長 矢谷 令子

日本作業療法士協会初代協会長・鈴木明子氏ご逝去の悲報に、謹んで哀悼の意を捧げます。時を振り返りますこと、約60年前、コロンビア大学作業療法学科を卒業、帰国されました鈴木先生は、昭和38年に発足致しました、我が国初の、国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院作業療法学科の教員となられました由、伺っております。昭和41年の第1回卒業生5名、第1回国家試験合格者(類似行為合格者15名、米国作業療法有資格者2名)の22名をもって日本作業療法士協会は鈴木先生を協会長として、発足いたしました。

発足当初は協会事務所もなく、池袋界隈の喫茶店で店じまいまで、雨のなか、次から次へと店に移り、会議を続け、皆笑顔で散会した思い出も甦ります。

鈴木明子先生、ありがとうございました! どうぞ安らかにお眠り戴きたく存じます。

第3代会長 寺山 久美子

私は第3回作業療法士国家試験に合格後、1968年度から本会に入会しました。会員番号は92でした。以来、当時34歳の若き鈴木会長のもと、これまた29歳の私も含め、少ない若い会員による「全員役職」で協会の基礎づくりに邁進し続けました。鈴木先生とは職場をご一緒したことがなく、協会活動を通じて、特に事務局長時代にはほぼ毎日報告・連絡・相談し合い、先生の作業療法愛・エネルギー・お人柄にも触れてきた私の結論は、「先生はミッション・パッション・ハイテンションの人」でしょうか。

1.先生のミッション:米国でOTRの資格を取得、「新たな作業療法」を日本にもたらすという「我が国初の作業療法士にして、協会の“開祖”」としての使命感。

2.先生のパッション:先生は協会長在職中、二度にわたって渡米し、一度目はボストン大学大学院で修士号、二度目はウエイン大学大学院で博士号を取得しました。「大学レベルの学校養成施設をつくるには、それにふさわしい教員が必要」ということでの率先遂行。協会長の長期不在への批判・懸念もあったなかで、「留守は理事以下事務局長もがんばる」と先生の志を応援しました。

3.先生のハイテンション:特に紛糾する理事会や学会、対外団体との交渉時等で大柄な先生がみせるエネルギーは凄かったですね。

因みに「教育は、ミッション、パッション、ハイテンションで」という私の信念は、鈴木先生の後姿と「ファーストペンギンの活動ぶり」から大いに学んだものでした。

先生は北海道育ちの故か不明ですが、時間にはおおらかで、事務局会議でも大幅の遅刻と長時間の審議時間が常で、3人の子持ちの身としては困惑し続けたことも今は懐かしい思い出です。「人生100年時代」、明るく楽しく精力的に活動交流する先生の100年超えのお姿、私たち後輩のモデルとして拝見したかったです。長い間のご指導、本当にありがとうございました。

第4代会長 杉原 素子

日本作業療法士協会の初代会長をされた鈴木明子先生のご逝去の報が私たちに届きました。活動的ではあるけれど、時には突飛な言動もされる鈴木明子先生のお姿を、今でも目の前に思い浮かべることができます。私自身は4代目の会長ですので、鈴木明子会長が率いられていた日本作業療法士協会の組織と直接かかわることはありませんでした。

むしろ、鈴木先生が東京都立府中リハビリテーション学院の作業療法学科長をされていた時代(1973~1979年)に、私は、遅れて同学院の教員として着任しましたので、この期間に見聞した鈴木先生のいくつかの言動にびっくりさせられたことを思い出します。最も印象深く記憶しているのは、ある女子学生の行方を確認するべく、教員たちに近隣にある踏切に出向いて、確認してきてほしい旨の指示を出されたことです。この出来事の結末は定かに覚えていませんが、学生は踏切ではないところで無事に確認されておりました。私自身は踏切に出向きませんでしたが、その性急な指示に、とても驚かされました。また、精神に病(障害)を有する学生への具体的な対応について、ほかの学生たちと話し合いを繰り返し、学生たちの言動に対して鈴木先生が「ノーコメント!」を連発していたことも思い出されます。

これらの出来事の背景を考えると、この時期の日本は、精神の「障害」という概念からは遠い時代だったのだろうと推察します。精神障害に対する世の中の理解は乏しく、リハビリテーションといっても、「障害」と折り合いをつけながら生活を再建するというよりは、「病」に着目し、これを治療するというアプローチが表立っていたと思われます。

鈴木明子先生が米国東海岸でFidlerの下で学ばれ、日本に持ち帰られた「作業療法」が、学生との対立軸の背景にあったとことも考えられます。

このような出来事も、今となっては一つの時代の一つのエピソードでしかありません。思い出は過去に属しますが、そこに「鈴木明子」という人格があったという事実、そしてこの希有で破格な人格があったればこそ、わが国の作業療法の礎が築かれ、日本作業療法士協会が設立されたという事実は永遠に消えることがありません。今日10万人を超えるに至った私たち作業療法士が各々の生活における病や障害の捉え方にヒントをいただけたことを鈴木明子先生に感謝し、心からご冥福をお祈りします。

第5代会長 中村 春基

突然の訃報に接し、驚いております。初代会長の並々ならぬ作業療法への思いと行動で、今の作業療法、日本作業療法士協会があります。心よりご冥福を祈り、これまでの作業療法愛にあふれた取り組みに感謝申し上げます。

思い出と言えば、協会設立50周年記念パーティーで、鈴木先生にご登壇いただきました。設立当初のお話と、患者様からいただいた絵をご紹介いただき、黎明期のご苦労と作業療法の大切さを熱く語っておられたのを昨日のことのように思い出します。また、昨年度に開催されたAPOTC2024(第8回アジア太平洋作業療法学会)にて、佐藤剛アワードの記念講演者に選んでいただき、本会の50周年史の動画をご紹介しました。協会設立、学会の開催、診療報酬、WFOTへの加入等々、講演にあたって動画を改めて観るに、少ない人員と予算のなかでさぞ、鈴木先生のご苦労は絶えなかったと推察しております。

あと一つ思い出を紹介しますと、私は関西での活動が長く、精神科作業療法施設には、先生の教え子が何人か勤務しておりました。大阪府作業療法士会の活動で教え子の方々とご一緒した折、「精神科に進んで本当に良かった」「鈴木先生の存在がなければ、作業療法士になれていなかった」と、先生の人となりも含めてよくうかがいました。

懐の深さと卓越した知識、行動力、素晴らしい先輩だと思っておりました。その後、その方は教鞭を執られていますが、教育、臨床の場で、先生の教えは受け継がれていると思います。

最後に、長きにわたり作業療法の発展にご尽力をいただいたことに、心から感謝申しあげます。先生の意思を継ぎ、作業療法の発展にさらに取り組んで参りたいと思います。本当にありがとうございました。

第6代会長 山本 伸一

2025年7月24日、訃報が入りました。本会の初代会長である鈴木明子先生がご逝去されました。心からお悔やみ申し上げます。

鈴木先生のご功績は、とても書面で収まるものではございません。私は、鈴木先生に関する膨大な資料を拝見し、ただただ驚愕し、尊敬し感服いたしております。現在、作業療法士が社会で活躍できているのは、本会の創成期をたくましく、そしてしなやかに進めていただいた鈴木明子先生のご努力とご尽力の賜物であることは間違いありません。

鈴木先生は、1955年に北海道大学教育学部を卒業され、教職に就かれた後、渡米されてコロンビア大学医学部で学んで作業療法士になられました。その後も1973年にはボストン大学大学院、1982年にはミシガン州ウエイン大学大学院と幾度も米国に渡り、旺盛に学ばれました。その間の1964年、本会の設立と同時に初代会長に就任されて以降13年間という長い期間を務められたのは驚くべきことです。また一方では、国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院や東京都立府中リハビリテーション専門学校、札幌医科大学衛生短期大学等で教鞭を執られ、数え切れない作業療法の教え子がいらっしゃいます。感謝という言葉しか出てきません。

実は亡くなる2日前、私と大庭潤平副会長は、鈴木先生のお見舞いに参りました。会話はできない状況でしたが作業療法という言葉には反応され、作業療法への思い、作業療法への使命、作業療法への情熱を肌で感じました。私たちは、あの尊い時間を忘れません。

安らかにご永眠されますようお祈りいたします。先生、ありがとうございました。

◆WFOTからの追悼のお言葉

鈴木先生が1968年、ロンドンで開催された世界作業療法士連盟(WFOT)大会に参加されたのを皮切りに、鈴木先生は本会の国際的な活動の礎を築かれました。以来、本会はWFOTを構成する一員であり続けています

このたびは訃報を受け、WFOTホームページには鈴木先生の功績を掲載されました。

WFOTホームページ 鈴木明子先生の追悼記事はこちら。

◆結びにかえて――作業療法士へのメッセージ

2014年、鈴木明子先生と第5代会長の中村春基氏が対談されました。そのなかで、若い世代の作業療法士へのメッセージとして、次の言葉を語っておられます。この言葉を本稿の結びに代えさせていただきます。

「作業療法のやっぱり一番大事なところは、患者さんの心を読む、その力を自分がつくることね。ひとつの方法は、一度でいいから、一日でいいから、自分の患者さんを徹底的にね、あたかも自分であるかのように、そうすると、たとえば手が動かないで、死ぬまで自分の手が動かないというのはどんな思いをしているんだろう、生まれた時から肢体不自由というようなのは、どういうつらさなんだろう、そういうね、自分が目の前にいる患者さんが過ごす人生のつらさ、悲しみ、悩み、それから、自分がなぜこういうふうに生まれたかという恨み、つらみ、もうありとあらゆることを一日でいいから自分で必死になって考えれば、勉強しなくちゃって思いますよ。」